今回の京都旅行、一番のお目当ては国宝の半跏思惟像を所蔵する広隆寺に行くことでした。

広隆寺は京都の太秦(うずまさ)という地区にありますが、

太秦に広隆寺以外に面白い場所はないかな?

…と調べてみると、広隆寺のすぐ近くに木嶋坐天照御魂神社…通称「蚕ノ社」と呼ばれる神社があり、珍しい形をした鳥居…三柱鳥居があるらしい!

そんなわけで京都旅行2日目は、まず木嶋坐天照御魂神社からスタートです!

木嶋坐天照御魂神社は「このしまにますあまてるみたまじんじゃ」と読みます。

読めないし、覚えられないっ!

そのために「蚕ノ社(かいこのやしろ)」という通称があるのかもしれませんね。

木嶋坐天照御魂神社(蚕ノ社)への行き方

木嶋坐天照御魂神社(蚕ノ社)の最寄り駅は、その名も「蚕の社」という名前の嵐電の駅です。

四条大宮方面から来た場合は、線路を反対側に渡ります。

「COFFEE菊」と書かれた建物の所から脇道に入ると、蚕の社へまっすぐ続く道に出ます。

こちらが蚕の社へと続いて行く道です。

あとはまっすぐ進むと蚕の社が見えてきます!

「蚕の社」の境内を歩く

では…木嶋坐天照御魂神社(蚕ノ社)の境内に入っていきます!境内へは自由に入ることができます。

木々が生い茂っていて、静かな雰囲気の神社です。この日は雨が降っていましたが、雨が似合っていました。

木嶋坐天照御魂神社は祈雨の神様として崇拝されてきたそうなので、雨の日に訪問したのはちょうどよかったかもしれません。

奥の方に木々に囲まれた本殿らしきものがあり、

大社造に似てる!さすが京都の古い神社!

…と思いましたが、建物自体は明治の再建だそうです。

これ以上奥に入ることはできず、おそらく奥の方には「蚕ノ社」と呼ばれる所以となった蚕養神社などがあるのでしょうが、よくわかりませんでした。

入口近くの左手には小さな橋があったので、渡ってみました。椿が咲いていてかわいらしいです。

橋を渡った先には小さな社がいくつかありました。

三柱鳥居は左奥にひっそりと…

さて、三柱鳥居はどこにあるかというと…

境内左斜め奥の方に木製の鳥居があり、この鳥居の奥に三柱鳥居があります。

ありました!三柱鳥居!

柵があり、あまり近くまで行くことはできません。遠目に見る感じです。

ちょっと私の写真が下手でわかりにくいですが、三本の鳥居が三角形に組み合わされています。不思議な鳥居ですね~。

近くまで行けないので正確な大きさはわかりませんが、大人が同時に何人もくぐれるような大きな鳥居ではありません。

おそらく人がくぐるための鳥居ではなく、真ん中にある何か大切なものを守る…そんな感じがしました。

昔は湧水の中に立っていたそうで、この三柱鳥居が立っているあたりは「元糺の池(もとただすのいけ)」というそうです。

水の中にあったということは、やはり人がくぐるための鳥居ではなかったのでしょうね。

水の中に立っていたら、さらに神秘的だろうな~。

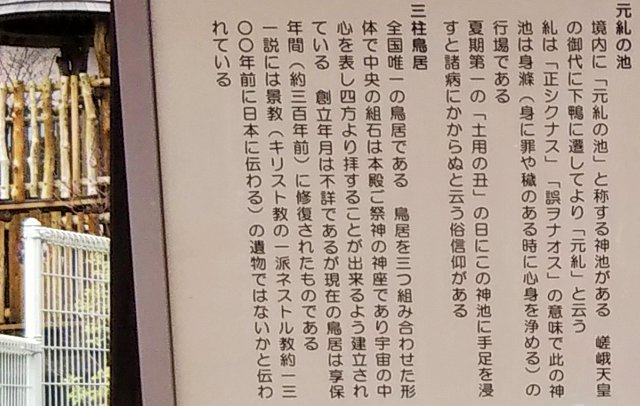

蚕ノ社の由緒と三柱鳥居の謎について

蚕ノ社の入口左に、神社の由来が描かれた案内板があったので、内容を簡単にまとめてみます。

- 祭神は天之御中主神、大国魂神、穂々出見命、鵜茅葺不合命、瓊々杵尊

- 創建年代は不明だが701年より前

- 学問と祓いの神様とされる

- 本殿右側には蚕養神社があり、太秦の地と関連する養蚕技術に長けた秦氏との関連性が考えられる

- 蚕養神社は養蚕・織物・染色の守護神

また三柱鳥居について、この説明版には興味深いことが書かれていました。

三柱鳥居はキリスト教の一派、景教の遺物!?

景教…確か世界史で習いました…唐代の中国に伝わった、キリスト教の異端とされている「ネストリウス派」のことですね。

ここ太秦の地や蚕ノ社との関連が深いと推察される、渡来系氏族の秦氏は、ネストリウス派のキリスト教徒だったという説を目にしたことがあります。

神社の公式説明版に書かれるということは、それなりに広く知られた学説なんですね。

確かにキリスト教には三位一体とか、「3」という数字のこだわりも見られますが…。

この不思議な鳥居の形にまつわる謎は、ロマンがかきたてられますね。

蚕ノ社がある太秦という地区名が、古代中国でローマが「大秦」と呼ばれていたことに由来するのでは?という節もあるそうです。

古代史って本当にロマンあふれるなあ…!

まとめ

京都太秦地区にある、不思議な三柱鳥居がある木嶋坐天照御魂神社(蚕ノ社)の旅行記でした。

ガイドブックに大きく掲載されている神社ではないので、観光客が少なく、ゆっくりと見て回ることができます。

境内にトイレはないですが、すぐ目の前にコンビニがあり、買い物ついでにトイレをお借りできました。

広隆寺からは歩いて5~10分程度です。

広隆寺に行かれる方は、ぜひ京都観光の穴場・蚕ノ社まで足を延ばしてみてください!